グンゼグループは、中期経営計画「VISION 2030 stage1」において人財戦略の基本的な考えを次のように定めています。

「人財」は最大の経営資源。企業競争力の礎であり、全ての構成員が働きがいを持ちながら能力を十分に発揮できる企業風土を醸成し、夢のある元気な会社になる

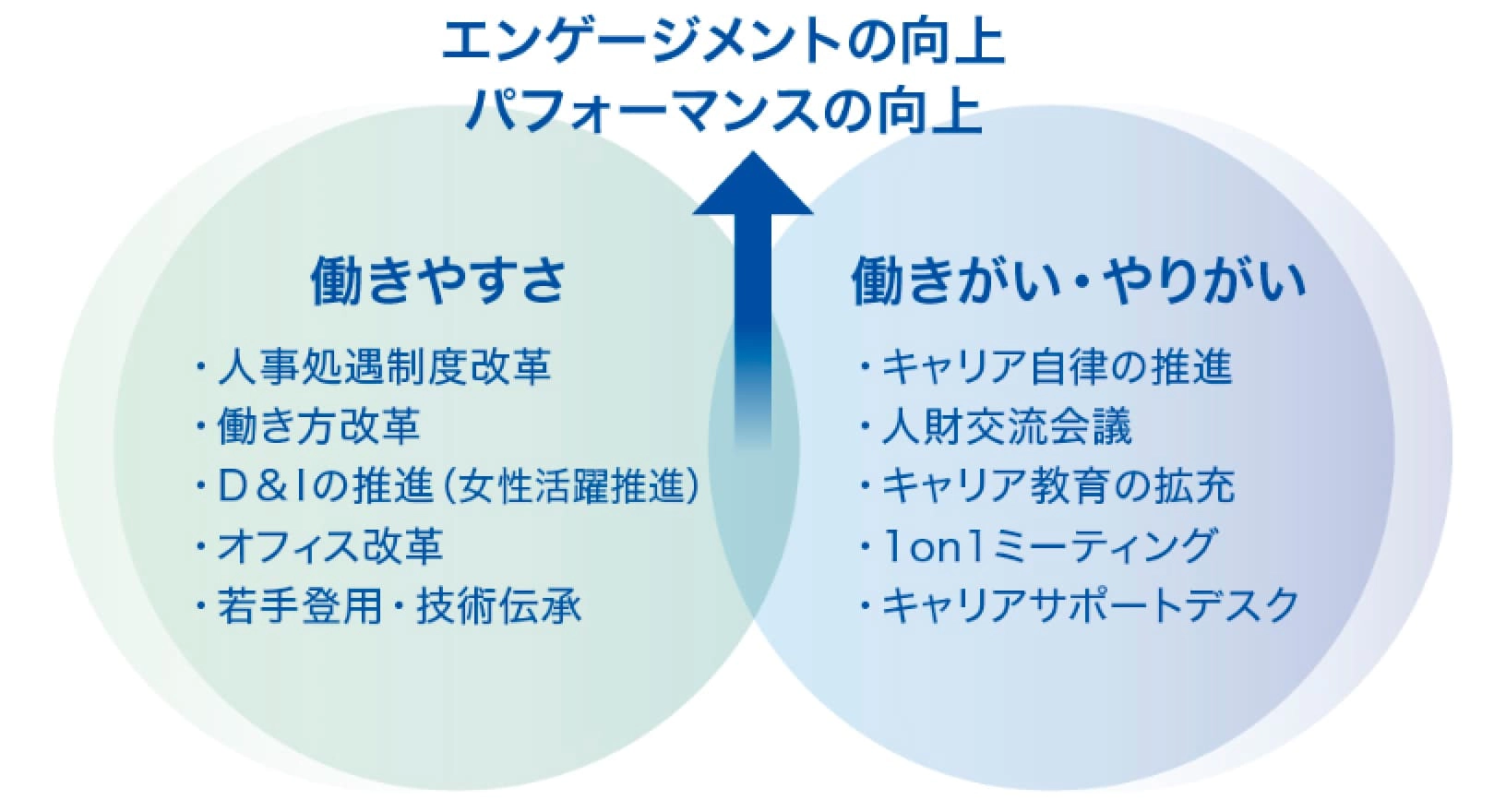

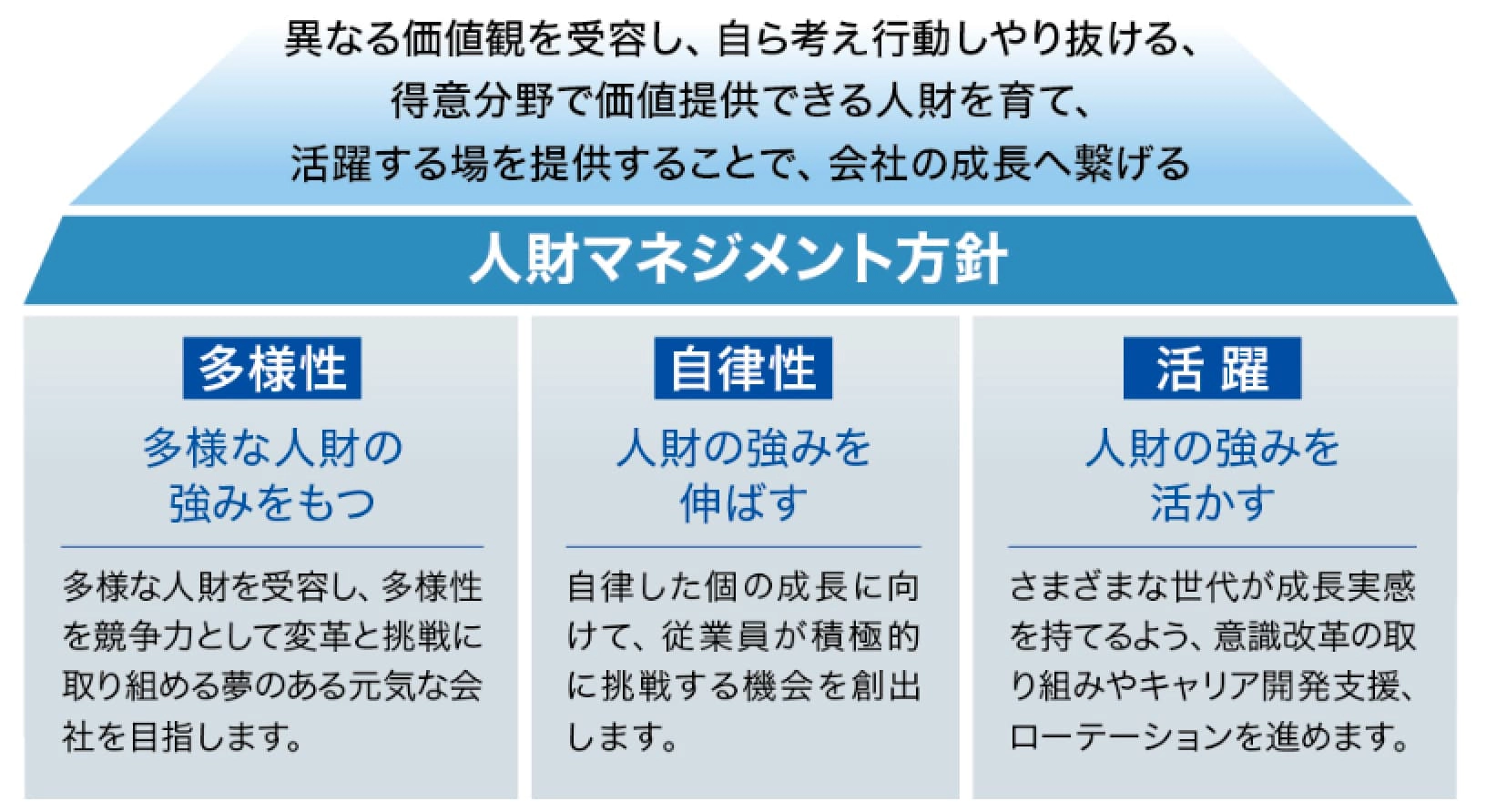

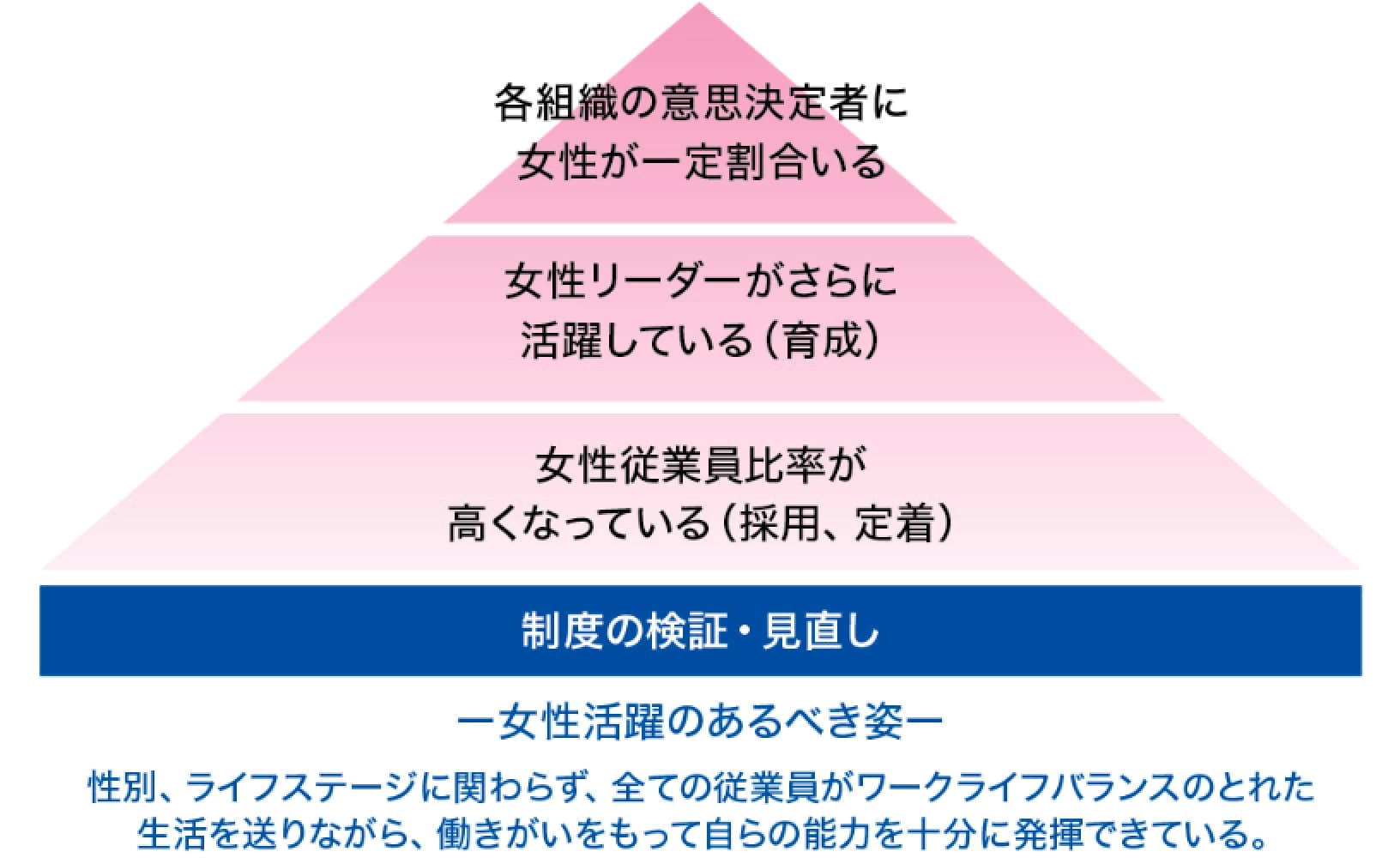

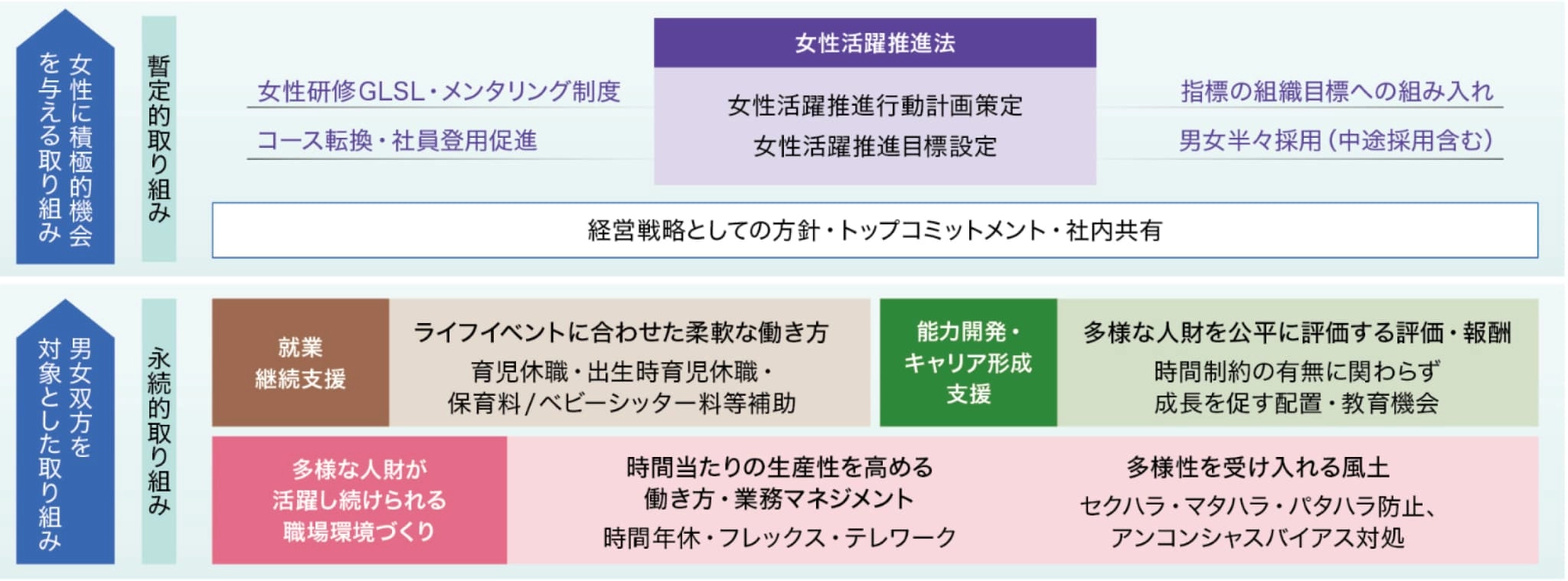

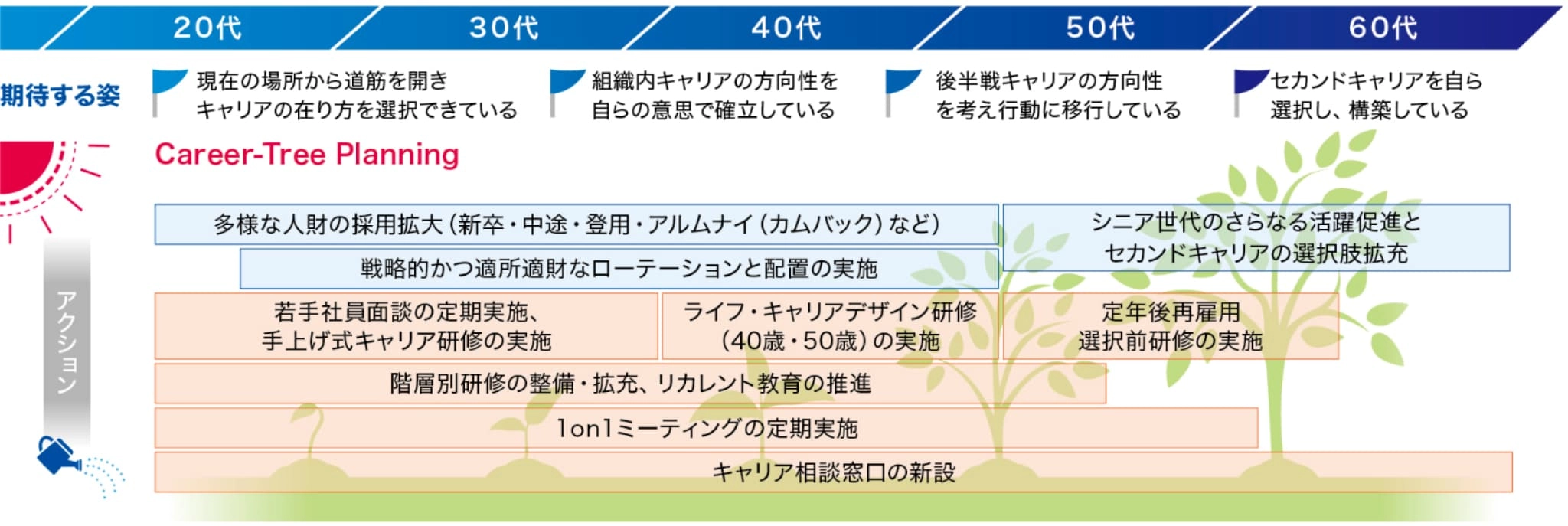

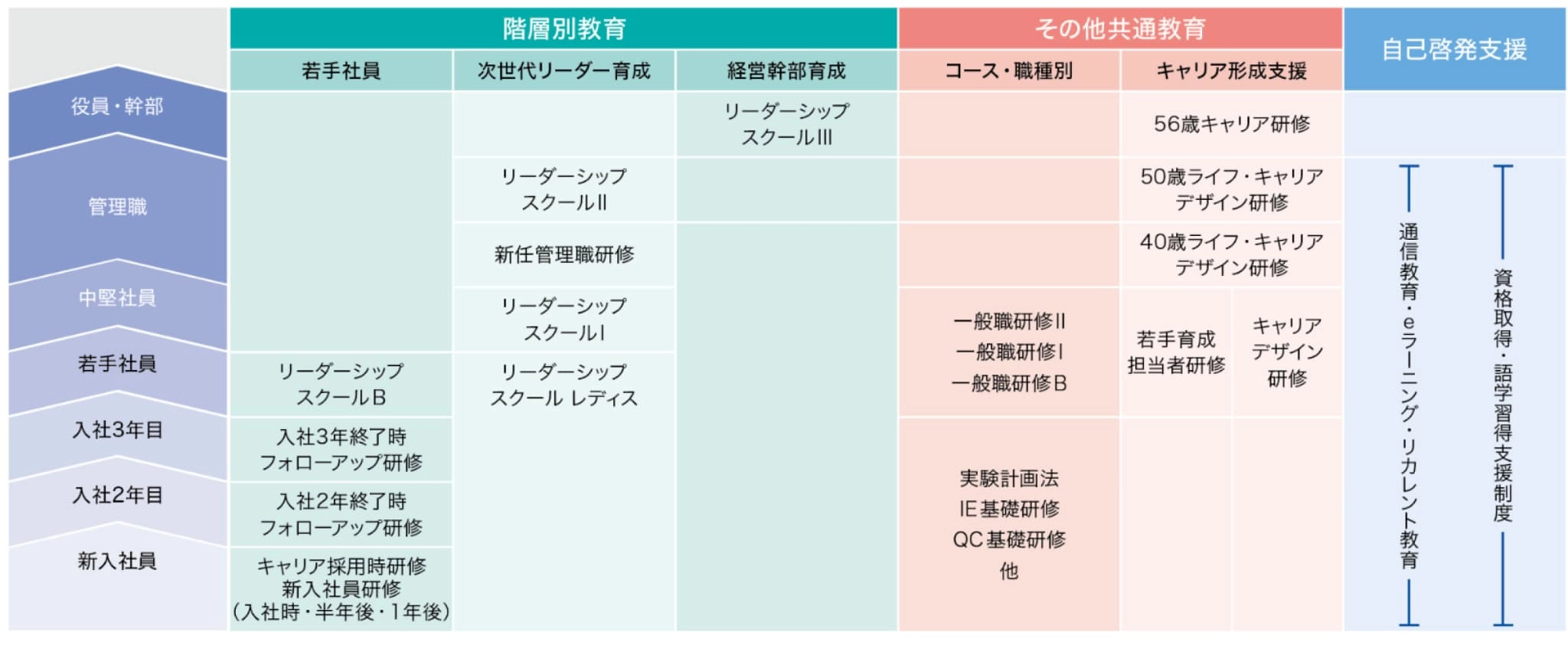

またこの戦略に基づき、求める人財像を「異なる価値観を受容し、自ら考え行動しやり抜ける、得意分野で価値提供できる人財」と定め、「多様性」「自律性」「活躍」の本柱に集約した人財マネジメント方針に沿った取り組みを進めているところです。この活動を進めるにあたって、まず従業員や組織の状況を明らかにするとともに、効果を検証するために2022年よりエンゲージメント調査を実施し、2年が経過しました。

その結果は、現時点では目標には届いていませんが、グンゼの強みと課題は明らかになりました。エンゲージメントを構成する要素は会社の仕組みに関するものから、職場の人間関係、従業員の健康状態まで多岐にわたります。さらに、それぞれの課題は一対一の施策で解決できるものではありません。現在は以下に紹介する取り組みを進めていますが、成果を実感できるのはこれからだと思っています。

今後は2026年度を目標に、抜本的な人事処遇制度改革を実施する予定ですが、各職場の状況にも目を向けて、風通しがよく働きやすい環境づくりを進めていきたいと思います。結果として、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上を実現し、グンゼグループの人的資本を最大化することにより、社会から選ばれる会社を目指していきます。

| 区分 | 指標 | 2023年度 | KPI 2024年度目標 |

2030年度目標 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 目標 | 実績 | |||||

| 企業体質 の進化 |

女性活躍の推進 | 女性管理職比率 | 5.0% | 7.0% | 6%以上 | 20%以上 |

| 女性社員比率 | 34.0% | 33.8% | 35% | 41% | ||

|

女性新卒総合職 採用比率 (交替勤務除く) |

50.0% | 51.9% | 50% | 50% | ||

| 子育て支援 | 男性育児休業取得率 | 40.0% | 42.0% | 50% | 70% | |

| 組織風土づくり | エンゲージメント スコア |

64点想定 | 62点 | 70点想定 | 80点想定 | |

| 働き方改革 | 年休取得率 | 75%(15日) | 74.5%(14.9日) | 75% | 100% | |